Almanacco, recensioni e novità

Marzo 2016  Nella pagina sulle decisioni mediche di questo sito si trovano alcune riflessioni sul concetto di ”evidenza” fatte partendo da un esempio di una correlazione statisticamente “evidente” tra due eventi tra i quali non esiste alcun ragionevole nesso causale. Adesso mi viene in aiuto Tyler Vigen che con il sito e il libro Spurious Correlations propone molti esempi divertenti per continuare a ragionare sul tema delicato, in quanto potenziale inesauribile fonte di errori, di errori in tutti i campi, proprio tutti, non solo quello biomedico, del nesso che intercorre tra “evidenza” (soprattutto quella "scientifica" in quanto statisticamente dimostrata) e “rapporto causa-effetto”. Nel senso che l'una non è sinonimo/garanzia dell'altra. Anzi, è proprio in questo senso che l'evidenza scientificamente dimostrata, in quanto suffragata dai numeri, diventa spesso una trappola logica micidiale quando è male impiegata, e applicata senza il necessario senso critico e la indispensabile competenza nei processi indagati. Novembre 2015Inserito sulle pagine del sito tra “i migliori libri del mese” il link a “I bravi e i buoni. Perché la medicina clinica può essere una scienza” di Luigi Tesio. I buoni sono i clinici. I bravi sono i biomedici. I biomedici fanno “vera” scienza, applicando allo studio della malattia principi e tecniche delle scienze chimico-fisiche e della loro allieva, la biologia. I clinici vivono di luce riflessa, tentando di traslare nella relazione medico-paziente quanto si riesce a salvare della vera scienza. Da questa constatazione/provocazione parte una sintesi di grande spessore culturale che va da Kuhn ad Aristotele, dal secondo principio della termodinamica alla storia della medicina, dal trial randomizzato e controllato alle neuroscienze, dal principio di causalità alla statistica medica. Un libro molto ben scritto sul dualismo che oggi domina la medicina. Un dualismo, va detto, già intuito quarant’anni fa, quando lo stesso editore del libro di Tesio aveva fondato la rivista “Clinica e Laboratorio”(alla quale ero affezionatissimo e avevo collaborato, ma che allora non ebbe successo) che programmaticamente questo dualismo cercava di ricucire. E che Tesio rianalizza quarant’anni dopo con grande lucidità e cultura. Ottobre 2015All’interno di un sito dedicato alla medicina di laboratorio, il riferimento a un sito dedicato a concetti, metodi e strumenti per difendersi dalla manipolazione mediatica potrebbe sembrare una forzatura, ma non è così. Il sito di Franco Mattarella dedicato allo sviluppo di un pensiero critico http://www.pensierocritico.eu/ al quale trovate il link su una delle icone qui sulla destra, fornisce gli strumenti necessari per migliorare l'analisi e l'interpretazione critica anche di testi scientifici. Lo raccomando molto, pur consapevole del rischio di perdere molti navigatori che, attratti dalle ottime pagine disegnate da Mattarella, finiranno per navigare più sul suo che sul mio sito. Settembre 2015Nell’attesa di trovare qualcuno che mi sostituisca nella gestione dei contenuti del sito (il tempo passa e alla fine dell’anno mi ritirerò dall’attività professionale) la mia vera bacheca, che però si è trasformata nel frattempo da uno spazio dedicato ai temi professionali in un contenitore di pensieri, annotazioni, temi, spunti e meditazioni personali, è diventata definitivamente questa http://www.marcobesozzi.blogspot.it/ Luglio 2013Le pagine del Corso base di statistica con R sono state trasformate nell’ebook Statistica con R per il laboratorio di analisi cliniche. Lo potete scaricare anche con questo codice

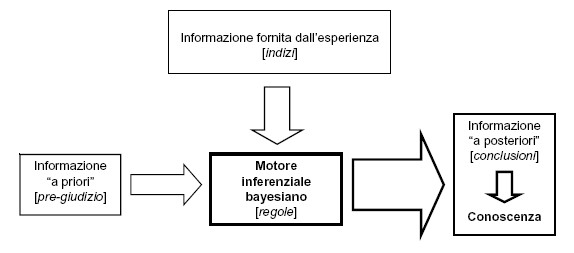

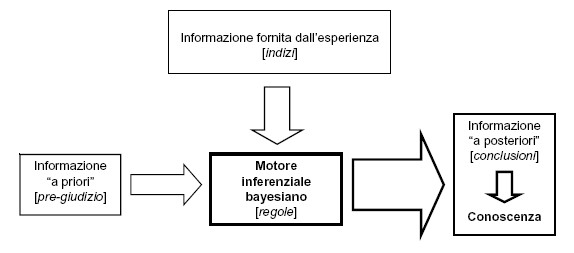

Nella pagina sulle decisioni mediche di questo sito si trovano alcune riflessioni sul concetto di ”evidenza” fatte partendo da un esempio di una correlazione statisticamente “evidente” tra due eventi tra i quali non esiste alcun ragionevole nesso causale. Adesso mi viene in aiuto Tyler Vigen che con il sito e il libro Spurious Correlations propone molti esempi divertenti per continuare a ragionare sul tema delicato, in quanto potenziale inesauribile fonte di errori, di errori in tutti i campi, proprio tutti, non solo quello biomedico, del nesso che intercorre tra “evidenza” (soprattutto quella "scientifica" in quanto statisticamente dimostrata) e “rapporto causa-effetto”. Nel senso che l'una non è sinonimo/garanzia dell'altra. Anzi, è proprio in questo senso che l'evidenza scientificamente dimostrata, in quanto suffragata dai numeri, diventa spesso una trappola logica micidiale quando è male impiegata, e applicata senza il necessario senso critico e la indispensabile competenza nei processi indagati. Novembre 2015Inserito sulle pagine del sito tra “i migliori libri del mese” il link a “I bravi e i buoni. Perché la medicina clinica può essere una scienza” di Luigi Tesio. I buoni sono i clinici. I bravi sono i biomedici. I biomedici fanno “vera” scienza, applicando allo studio della malattia principi e tecniche delle scienze chimico-fisiche e della loro allieva, la biologia. I clinici vivono di luce riflessa, tentando di traslare nella relazione medico-paziente quanto si riesce a salvare della vera scienza. Da questa constatazione/provocazione parte una sintesi di grande spessore culturale che va da Kuhn ad Aristotele, dal secondo principio della termodinamica alla storia della medicina, dal trial randomizzato e controllato alle neuroscienze, dal principio di causalità alla statistica medica. Un libro molto ben scritto sul dualismo che oggi domina la medicina. Un dualismo, va detto, già intuito quarant’anni fa, quando lo stesso editore del libro di Tesio aveva fondato la rivista “Clinica e Laboratorio”(alla quale ero affezionatissimo e avevo collaborato, ma che allora non ebbe successo) che programmaticamente questo dualismo cercava di ricucire. E che Tesio rianalizza quarant’anni dopo con grande lucidità e cultura. Ottobre 2015All’interno di un sito dedicato alla medicina di laboratorio, il riferimento a un sito dedicato a concetti, metodi e strumenti per difendersi dalla manipolazione mediatica potrebbe sembrare una forzatura, ma non è così. Il sito di Franco Mattarella dedicato allo sviluppo di un pensiero critico http://www.pensierocritico.eu/ al quale trovate il link su una delle icone qui sulla destra, fornisce gli strumenti necessari per migliorare l'analisi e l'interpretazione critica anche di testi scientifici. Lo raccomando molto, pur consapevole del rischio di perdere molti navigatori che, attratti dalle ottime pagine disegnate da Mattarella, finiranno per navigare più sul suo che sul mio sito. Settembre 2015Nell’attesa di trovare qualcuno che mi sostituisca nella gestione dei contenuti del sito (il tempo passa e alla fine dell’anno mi ritirerò dall’attività professionale) la mia vera bacheca, che però si è trasformata nel frattempo da uno spazio dedicato ai temi professionali in un contenitore di pensieri, annotazioni, temi, spunti e meditazioni personali, è diventata definitivamente questa http://www.marcobesozzi.blogspot.it/ Luglio 2013Le pagine del Corso base di statistica con R sono state trasformate nell’ebook Statistica con R per il laboratorio di analisi cliniche. Lo potete scaricare anche con questo codice  Gennaio 2013Chiuso il microblog su twitter. Non è uno strumento adeguato per i miei obiettivi. Novembre 2012Coerentemente con programma di lavoro delineato nel mese di maggio, il corso base di statistica con R è stato completamente ridisegnato, è diventato più conciso, e oltre ad essere più semplice ora mi sembra anche più fruibile. Maggio 2012 Il sito ha assunto ormai una dimensione tale da richiedere, piuttosto che un ulteriore incremento del contenuto, una attenta e accurata revisione del materiale fin qui accumulato. Direi che tra refusi, capitoli solo abbozzati, link dei quali controllare la validità, parti diventate obsolete per il rapido avanzamento tecnico-scientifico, parti i cui contenuti riletti a distanza di tempo mi appaiono ora troppo ingenui, ho accumulato lavoro per tutto il resto dell’anno. Ottobre 2011 Con il passare del tempo mi sono trovato sempre più spesso a soffrire per le due limitazioni che mi sono imposto: rispettare i temi del sito (e la Medicina di Laboratorio, per quanto sia una scienza applicata multidisciplinare, è ovviamente limitata) e mantenere, nel trattarli, un tono asettico. Per questa ragione questo mese ho avviato un mio blog personale, nel quale potrò finalmente andare al di là dei temi del mio lavoro, e divagare sulle cose che mi interessano, che sono veramente molte, raccogliendo i miei appunti personali. Il blog si trova all’indirizzo http://www.marcobesozzi.blogspot.com/. In parallelo ho avviato un microblog su twitter. Settembre 2011 Il 30 settembre 2011, statistiche alla mano, il sito ha superato i 100.000 visitatori a partire dal maggio 2008, quando per la prima volta è comparso on-line. Maggio 2011 Su "quotidianosanità.it" di giovedì 23 maggio 2011 è comparso un articolo a cura di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe dal titolo "Senza dati di appropriatezza i tagli indiscriminati sono inevitabili". Cartabellotta richiama uno "...studio di David Eddy (JAMA 1993;270:520-26), secondo cui l’aumento della spesa sanitaria dipende da quattro variabili: → l’aumento della vita media delle popolazioni→ l’inflazione generale→ l’inflazione dei costi sanitari→ il volume di prestazioni e servizi sanitari erogatiDi fatto, le prime tre variabili sono fuori dal controllo del sistema sanitario, che può limitarsi a “contenere” esclusivamente il volume di servizi e prestazioni sanitarie erogate. Tale contenimento, tuttavia, continua ad essere non evidence-based, ma guidato da logiche esclusivamente finanziarie che mettono sempre più in crisi le scelte dei professionisti e le aspettative dei pazienti. Oggi infatti, la gestione delle innovazioni tecnologiche riguarda un numero estremamente limitato di interventi sanitari dal costo molto elevato (PET, farmaci biologici, etc), mentre secondo Eddy l’introduzione/rimozione di qualsiasi innovazione deve essere gestita molta cautela dal sistema sanitario, soprattutto se la sua applicazione riguarda una malattia molto comune. Tuttavia, se da un lato “la scure della Finanziaria” si abbatte indiscriminatamente sulla sanità, il mondo professionale non riesce a fornire risposte concrete per l’attuazione del governo clinico. Infatti, se i numeri forniti dai sistemi informativi sono indiscutibili (spesa farmaceutica, liste di attesa, giornate di degenza, etc), pochissime aziende sanitarie dispongono di dati di appropriatezza in grado di documentare che tali costi conseguono a prestazioni sanitarie prescritte ed erogate “al paziente giusto, nel momento giusto, nel posto giusto e per la giusta durata”. In altri termini, il sistema sanitario sa bene quanto spende e per cosa spende, ma i professionisti non riescono a documentare se la spesa generata dalle loro prescrizioni è appropriata. In assenza di queste informazioni, in un sistema di risorse finite è assolutamente inevitabile che invece del governo clinico, sia il governo finanziario a decidere quali innovazioni introdurre e quali negare ai pazienti."Vediamo l'affermazione centrale di Cartabellotta "...i professionisti non riescono a documentare se la spesa generata dalle loro prescrizioni è appropriata...". Concordo pienamente con tutta l'analisi di Cartabellotta, e ovviamente anche con quest'ultima cruciale osservazione. Mi permetto solo di sottolineare, e con un certo orgoglio, visto che è da molti anni che lo vado ripetendo, fino a farci un sito web, che mediante il teorema di Bayes la diagnostica di laboratorio è in grado di documentare l'appropriatezza dei costi. Se andate alla sezione del mio sito dedicata al teorema di Bayes, trovate tra l'alto il documento http://www.bayes.it/pdf/6b_Esempi.pdf nel quale si dimostra che:→ il teorema di Bayes consente di fornire una misura quantitativa, e quindi oggettiva, del valore aggiunto in termini di informazione fornito da un test diagnostico (per esempio un’analisi di laboratorio);→ l'analisi bayesiana fornisce gli indicatori necessari per effettuare una valutazione oggettiva del rapporto costi/benefici di una strategia diagnostica, e quindi di valutarne la razionalità nei confronti di strategie diagnostiche alternative.Il laboratorio clinico è stato antesignano nell'applicare in sanità la teoria e la prassi della qualità: partendo dal controllo di qualità con le carte di Walter A. Shewhart negli anni '50 del secolo scorso, fino ad arrivare alla fine degli anni '90 ad essere tra i primi in assoluto ad applicare in sanità la normativa ISO relativa al Sistema di Gestione per la Qualità. Direi che oggi il laboratorio clinico si presenta ancora con un lavoro pionieristico: la messo a punto, con la riflessione critica sulla "misurabilita" dell'informazione fornita dai test di laboratorio iniziata negli anni '80 [1], di uno strumento concettuale di importanza cruciale. Il teorema di Bayes ne è il fulcro, con i concetti di sensibilità, di specificità, di prevalenza, con il valore predittivo, con le curve ROC, con il rapporto di verosimiglianza (likelihood ratio). E la teoria può essere trasformata in pratica, cioè in comportamenti e interventi valutabili quantitativamente, misurabili. Esattamente quello che serve per "...documentare se la spesa generata dalle loro [NdA: dei professionisti sanitari] prescrizioni è appropriata...". Nelle pagine di questo sito ne trovate le evidenze. [1] Gerhardt W, Keller H. “Evaluation of Test Data from Clinical Studies. I. Terminology, Graphic Interpretation, Diagnostic Strategies, and Selection of Sample Groups. II. Critical Review of the Concept of Efficiency, Receiver Operated Characteristics (ROC), and Likelihood Ratios”. Scand J Clin Lab Invest, 1986, vol 46, suppl 181. Aprile 2011 Nella pagina di esercizi di statistica ho pubblicato il secondo esercizio, con il quale ho cercato di illustrare come affrontare un problema statistico in modo semplice, lineare ed efficace seguendo la metodologia che ho illustrato nella pagina statistica e laboratorio. E di sottolineare il ruolo cruciale che gli intervalli di confidenza delle grandezze statistiche calcolate rivestono ai fini delle conclusioni che da esse possono essere tratte. Febbraio 2011 Nella pagina di esercizi di statistica trovate il primo esercizio, quello sulla regressione lineare con il metodo dei minimi quadrati e con quattro modelli di regressione. Serve per illustrare come la qualità dei dati raccolti sia essenziale per assicurare la qualità dell’informazione che da essi viene generata. Dicembre 2010 Il codice QR è un codice a barre bidimensionale, ed è ormai diventato uno standard per collegarsi rapidamente ai siti web via telefono cellulare. Puoi scaricare e installare gratuitamente sul tuo telefono il lettore di codice QR collegandoti con il cellulare al sito www.i-nigma.mobi (tra l’altro il modello di telefono viene riconosciuto automaticamente). Lancia il software e inquadra con la fotocamera del telefono il codice che trovi qui sotto sulla sinistra per ricevere sul cellulare le novità del sito attraverso il mio blog. Dicembre 2010 Alla pagina dedicata alla Qualità in laboratorio ho aggiunto tre sottopagine, una che tratta della Qualità del processo analitico, una che tratta della Qualità del contenuto scientifico e una che tratta della Qualità del processo di comunicazione. Sono tre argomenti che è ormai necessario rivisitare (in particolare gli ultimi due) e aggiornare rispetto ai nuovi scenari in cui si deve muovere il laboratorio clinico. Novembre 2010 Due buone notizie per coloro che utilizzano o intendono utilizzare il mio programma di statistica per il laboratorio clinico Ministat (lo trovate nella pagina di download). La prima buona notizia è che funziona perfettamente con Windows 7. Lo posso garantire dopo numerose prove effettuate su desktop e portatili con schede grafiche e monitor di tutti i tipi. La seconda buona notizia è che per la Guida di Ministat (accessibile facendo click sull'icona con il punto interrogativo giallo ovvero facendo click su Guida dal menù ?), che nelle versioni successive a Windows Xp non funziona, è disponibile una patch sul sito Microsoft. Il supporto tecnico Microsoft nell'articolo 917607 dal titolo "Non è possibile aprire i file della Guida che richiedono il programma Guida di Windows (WinHlp32.exe)" all'indirizzo http://support.microsoft.com/kb/917607 fornisce la soluzione. La patch che consente di visualizzare la Guida creata nel formato di precedenti versioni di Windows può essere scariaca come:→ programma Windows Help (WinHlp32.exe) per Windows Vista→ programma Windows Help (WinHlp32.exe) per Windows 7→ programma Windows Help (WinHlp32.exe) per Windows Server 2008→ programma Windows Help (WinHlp32.exe) per Windows Server 2008 R2Fate doppio click sul nome del file che avete scaricato e salvato sul vostro PC (quello corrispondente al vostro sistema operativo: io utilizzo Windows 7 a 64 bit che, su un portatile con 4 Gb di RAm e un processore intel CORE i5, fornisce finalmente performance paragonabili a quelle di Linux e di MacOS X). Dopo che il programma si sarà autoinstallato, lanciate Ministat. Facendo click sull'icona con il punto interrogativo giallo ovvero facendo click su Guida dal menù ? potrete accedere senza problemi alla Guida di Ministat. Ottobre 2010 Nella sezione dedicata alla statistica con R ho inserito alcuni collegamenti a manuali vari di R, tra l’altro quasi tutti in lingua italiana, scritti da colleghi che li hanno pubblicati consentendone il libero utilizzo a scopo didattico con la Licenza per Documentazione Libera GNU. Agosto 2010 All’indirizzo http://asr.regione.emilia-romagna.it/wcm/asr/collana_dossier/doss190.htm è stato pubblicato dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia Romagna il Dossier 190-2010 che contiene la linea guida regionale sulle infezioni delle vie urinarie dell’adulto. Si tratta di un ottimo lavoro, tanto che merita di essere segnalato e soprattutto meriterebbe di essere utilizzato al di là dei limiti regionali come un riferimento generale per tutti. Giugno 2010 Tempi duri per i sostenitori dell'eGFR, la velocità di filtrazione glomerulare (GFR) stimata mediante varie equazioni. In un articolo pubblicato sullo Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation dal titolo “Are eGFR equations better than IDMS-traceable serum creatinine in classifying chronic kidney disease?” viene presentata l'ennesima evidenza del fatto che sia l'equazione MDRD sia l'equazione della Mayo Clinic non forniscono alcuna informazione aggiuntiva rispetto a quella che è possibile ottenere dalla sola determinazione della concentrazione della creatinina nel siero.Trovate l’abstract su http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19337946. Giugno 2010 Nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm è previsto che i professionisti iscritti a un Albo debbano indicare, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto (quindi in teoria entro il 25 novembre 2009) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agli Ordini di appartenenza. All'art. 16, comma 7, si legge infatti che “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata". Collegandovi al sito del governo https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot, e seguendo la procedura descritta, potete ottenere gratuitamente una casella di PEC che potete poi comunicare al vostro Ordine. Di fatto in questo modo avrete non solo “virtualizzato” la tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno, ma avrete anche una serie di servizi aggiuntivi che, associati ad una smart-card con la firma digitale (io la utilizzo da 7 anni per firmare i referti che distribuiamo via web, ma chiunque è in grado di ottenerla facilmente e a un costo minimo), potrebbero nel giro di qualche anno fare la stessa differenza che oggi intercorre tra chi usa e chi non vuole usare Internet. Maggio 2010 Questo mese riporto per intero, e mi fa molto piacere farlo, una segnalazione dell’amico Lorenzo Prencipe: <<Nel numero corrente di Chimica Clinica Acta è comparso l'artico di: Giampaolo Cattozzo, Chiara Albeni, Carlo Franzini, “Harmonization of values for serum alkaline phosphatase catalytic activity concentration employing commutable calibration materials”. Questo lavoro sviluppa il processo di armonizzazone dei risultati delle attività enzimatiche, con effetti che possono avere delle applicazioni molto utili nella pratica di tutti i giorni. Fa piacere leggere articoli che contribuiscono al miglioramento dei processi della chimica clinica, ma fa anche piacere constatare che ci sono colleghi che, con i tempi che corrono, riescono a produrre lavori scientifici di elevata qualità. Agli autori i nostri complimenti. Riporto di seguito per chi fosse interessato l'abstract del lavoro. A voi tutti buon lavoro. Lorenzo Prencipe, Delegato Regionale SIBioC. “Background: harmonization of results allows a more effective utilization of laboratory tests; we verified the feasibility of harmonizing serum alkaline phosphatase results by two methods. Methods: patient sera (n=106) and candidate calibration materials (n=8) were analyzed by two methods, employing either diethanolamine (DEA) or 2-amino-2-methyl-1-propanol (AMP) as phosphate-accepting buffers. Results for patient sera by the DEA method were recalculated, with either a commutable or a noncommutable calibration material, both with values assigned by the AMP method. Results: after calibration with the commutable material, the median intermethod difference (DEA – AMP) and ratio (DEA/AMP) dropped from 195 U/l to 0 U/l and from 2.47 to 1.00, respectively. When a non-commutable material was used the former became 124 U/l and the latter 1.94. After recalibration with the commutable material, linear regression and correlation analysis of DEA vs AMP values for the set of 106 patient sera gave: intercept=0.8 U/l; slope=0.997; and nonparametric correlation coefficient r=0.9995. Conclusions: harmonization of alkaline phosphatase results by AMP and DEA methods is feasible when commutable calibration materials are used in the trueness transfer process.”>> Marzo 2010 All’attento lettore non sarà sfuggita la comparsa, qui sulla destra, di una grande icona animata che allude alla diffusione di onde via etere, accanto alla quale compare una scritta quasi cabalistica: feed RSS. Di cosa si tratti è presto detto: sono dei brevi dispacci (non via etere, ma via web), analoghi delle agenzie di stampa, composti da un titolo, e da un brevissimo riassunto dei contenuti di una informazione. L’informazione completa cui il dispaccio (feed) fa riferimento è, per che ne fosse interessato, raggiungibile facendo click sul titolo del feed. I vantaggi derivanti dall’uso dei feed sono molteplici:→ non è necessario cercare quotidianamente sul web le nuove informazioni che compaiono accedendo e sfogliando le pagine di tutti i siti cui si è interessati (cosa che, all’aumentare del numero dei siti, diventa rapidamente impraticabile), ma semplicemente sottoscrivendo il feed (o i feed) di un sito le sue novità ci vengono automaticamente inviate sull’aggregatore di feed del nostro PC (Internet Explorer o programmi specifici) con la frequenza che avremo prestabilito (anche più volte al giorno);→ l’informazione fornita mediante i feed è compatta e consente di decidere rapidamente se merita un approfondimento (facendo semplicemente click sul collegamento all’informazione completa);→ si evita, per essere aggiornati, di iscriversi a liste e diffondere la propria e-mail, riducendo così i fenomeni di spamming (posta indesiderata);→ si può annullare la sottoscrizione ad un feed semplicemente cancellandolo dall’elenco dei feed dell’aggregatore nel proprio PC.Se si considera inoltre il fatto che i feed sono gratuiti, i vantaggi sono troppi per non essere tentati di provarli. E per me sono troppi per non essere stato tentato di offrirli sul mio sito. Gennaio 2010 Ultimamente si sente molto parlare di eGFR (estimated Glomerular Filtration Rate). Tuttavia coloro che sostengono la “generazione automatica” del risultato dell’eGFR e la sua presenza nel referto di laboratorio ogniqualvolta viene richiesta dal medico curante la determinazione della concentrazione della creatinina nel siero, sembrano non tenere conto di critiche costruttive e sensate quali:→ “…le equazioni MDRD e di Cockcroft-Gault sono essenzialmente concentrazioni della creatinina nel siero riscalate [cambiate di scala, NdA]…“, vedere Toussaint e coll. [2];→ “… l’introduzione acritica della determinazione dell’eGFR … negli adulti con creatinina nel siero normale e senza altre indicazioni di malattia renale manca di una adeguata base scientifica…”, vedere Giles e Fitzmaurice [3];→ “…è in atto un movimento a livello mondiale per obbligare i laboratori a fornire una stima della velocità di filtrazione glomerulare (eGFR) ogni volta che la concentrazione della creatinina viene determinata sulla base di una richiesta del medico. Noi guardiamo questi sviluppi con preoccupazione…”, vedere Glassock e Winearls [4];→ ”… la capacità diagnostica della MDRD-eGFR … non possiede valore aggiunto rispetto alla determinazione della S-Creatinina…”, vedere Kallner e coll. [5].Personalmente ritengo che queste critiche avrebbero dovuto da tempo essere alla base di una profonda riconsiderazione dell’eGFR. Per analizzare a fondo il problema, ho preparato un primo documento propedeutico sulle unità di misura della clearance della creatinina, che introduce i concetti base sulla analisi dimensionale (http://www.bayes.it/pdf/CreaClea.pdf), e un secondo documento più tecnico (http://www.bayes.it/pdf/eGFR.pdf) che dimostrano in modo a mio avviso inoppugnabile come le critiche sopra riportatate (insieme ad altre che ho citato nel secondo dei due documenti) siano più che fondate. Date queste evidenze ho dichiarato pubblicamente, inviando le mie conclusioni anche alle due Società Scientifiche principalmente coinvolte sull’argomento, la SIBioC e la SIN, che non intendo adottare il calcolo dell'eGFR nei referti del laboratorio che dirigo. Perlomeno fino a quando evidenze contrarie, di efficacia dell’eGFR, non riusciranno a dimostrare che coloro che si sono dimostrati critici nei confronti della sua adozione hanno sbagliato. Una cosa che peraltro non mi aspetto. Ottobre 2009Un editoriale e due articoli sugli Archives of Internal Medicine concludono a mio avviso la saga del PSA. Li riporto con le parole orginali, onde evitare possibili forzature lessicali in fase di traduzione (sono invece mie le sottolineature delle espressioni chiave). Michael Pignone, nell’Editoriale dal titolo “Weighing the Benefits and Downsides of Prostate-Specific Antigen Screening (Editorial)” (Arch Intern Med, 2009;169(17):1554-1556) afferma "Even if there is a small expected benefit from screening under optimistic assumptions, it is unlikely that screening represents a good value for the expenditure of resources based on the potential cost per quality-adjusted life-year gained." Sullo stesso numero della rivista, alle pagine 1603-1610, Kirsten Howard, Alex Barratt, Graham J. Mann, Manish I. Patel nell’articolo “A Model of Prostate-Specific Antigen Screening, Outcomes for Low- to High-Risk Men. Information to Support Informed Choices” concludono, riferendosi ai lavori che trovate citati qui sotto nella bacheca del mese di maggio, che probabilmente, invece di fare chiarezza, hanno contribuito a peggiorare la situazione “Prostate-Specific Antigen (PSA) screening for prostate cancer causes uncertainty and concern for men and their physicians. Findings from 2 large randomized trials that were supposed to provide answers and clarity may have worsened the situation." Sempre sullo stesso numero della rivista Richard M. Hoffman, Mick P. Couper, Brian J. Zikmund-Fisher, Carrie A. Levin, Mary McNaughton-Collins, Deborah L. Helitzer, John VanHoewyk, Michael J. Barry, MD nellìarticolo dal titolo “Prostate Cancer Screening Decisions. Results From the National Survey of Medical Decisions” alle pagine 1611-1618 affermano che "There are considerable data suggesting that treatments for early stage cancers — the targets for screening — may lead to important complications and are only marginally beneficial, especially for men 65 years and older. Given the uncertain benefit for screening and known treatment risks, prostate cancer screening decisions should be guided by patient preferences." Giugno 2009Un articolo su JAMA (http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/301/20/2141) riprende il tema PSA. Nei “Clinical Crossroads: Conferences With Patients and Doctors” del Clinician's Corner delle rivista, sotto il titolo “A 64-Year-Old Man With Low-Risk Prostate Cancer. Review of Prostate Cancer Treatment”, Martin G. Sanda e Irving D. Kaplan discutono l’argomento, citando tra l’altro i due lavori del "The New England Journal of Medicine" che avevo presentato il mese scorso (vedere qui sotto). La discussione parte dal presupposto che “...earlier detection of prostate cancer in the past decade has been accompanied by greater reduction in US prostate cancer mortality than that seen with any other cancer...”. Partendo da questo fatto, e dal bilancio tra vantaggi e svantaggi del trattamento del cancro della prostata in fase iniziale, gli autori introducono l’espressione di “sorveglianza attiva”, per indicare un approccio clinico che prevede di intervenire solamente nei casi nei quali i dati istologici o sierologici durante il periodo di sorveglianza forniscono l’evidenza di una propensione alla progressione della malattia. Maggio 2009Tre recentissimi lavori riguardanti il PSA meritano la massima attenzione. Sul "The New England Journal of Medicine" (N Engl J Med 2009;360:1310-9) un gruppo USA dei National Institutes of Health ha pubblicato un lavoro dal titolo "Mortality Results from a Randomized Prostate-Cancer Screening Trial". Dal 1993 al 2001 ben 76.693 uomini sono stati assegnati negli USA a 10 centri: 38.343 uomini hanno ricevuto uno screening annuale mentre 38.350 hanno ricevuto le cure usuali. Agli uomini del gruppo sottoposto a screening è stata offerta la determinazione del PSA per 6 anni e l'ispezione digitale rettale per 4 anni. Conclusioni: dopo un follow-up che variava da 7 a 10 anni, il tasso di mortalità per cancro alla prostata era molto basso e non differiva significativamente nei due gruppi. Sempre sullo stesso numero del "The New England Journal of Medicine" (N Engl J Med 2009;360:1320-8) un gruppo europeo, capitanato dall'Erasmus Medical Center di Rotterdam, ha pubblicato uno studio "Screening and Prostate-Cancer Mortality in a Randomized European Study". Sono stati individuati 182.000 uomini di età compresa tra 50 e 74 anni attraverso i registri di sette paesi europei. Gli uomini sono stati assegnati a caso o a un gruppo al quale era offerto uno screening del PSA in media ogni 4 anni o a un gruppo di controllo al quale non era offerto tale screening. Conclusioni: lo screening basato sul PSA ha ridotto il tasso di mortalità del 20% ma era associato ad un elevato rischio di “overdiagnosi” (definita come la diagnosi di cancro in uomini che non avrebbero peraltro avuto sintomi clinici durante l'arco atteso di vita). Sulla rivista "European Urology Supplements” (8 (2009) 97–102), Jack A. Schalken del Department of Experimental Urology, University Medical Centre, Nijmegen, ha pubblicato un lavoro dal titolo "Towards Early and More Specific Diagnosis of Prostate Cancer? Beyond PSA: New Biomarkers Ready for Prime Time" nel quale sono stati messi a confronto il PSA, il PCA3 (prostate cancer gene 3, descritto per la prima volta noto nel 1999), e il risultato di un modello di regressione che integra in un unico valore indice i risultati di PSA, PCA3, ispezione digitale rettale e volume della prostata. Nella figura 2 del lavoro citato (nella quale si fa notare per inciso uno sbaglio: in ascisse nella curva ROC deve essere riportato il valore di (1 - specificità), non la specificità!) l'area sottesa alla curva (AUC, Area Under the Curve) è più o meno 0,5 (0,547 per la precisione). Ma se riandate alla sezione sulle curve ROC di questo sito, vedete che quando il valore di probabilità p in una curva ROC è uguale a 0,5 l'informazione che si ricava da un test diagnostico è la stessa che si può ricavare dal lancio di una moneta [sic!]. Tecnicamente si tratta della situazione, riportata nella figura (b) della parte su teorema di Bayes e informazione diagnostica, di completa sovrapposizione tra i risultati del test nei sani e i risultati del test nei malati: per decidere se un paziente è malato o sano, il solo risultato del PSA parrebbe non avere alcun potere esplicativo (vi è circa il 50% di probabilità di essere malato e circa il 50% di probabilità di essere sano). Ed ecco alcuni brevi commenti. Tanto per cominciare, i primi due lavori portano, dal punto di vista meramente statistico, a conclusioni opposte. Secondo lo studio USA lo screening non porta a risultati (il tasso di mortalità per cancro alla prostata era molto basso e non differiva significativamente nel due gruppi), secondo lo studio europeo porta invece a una riduzione della mortalità. Si tratta della tipica situazione nella quale il segnale (miglioramento dello stato di salute di una fascia della popolazione) si confonde oramai con il rumore di fondo (il miglioramento è talmente piccolo per cui l'intrinseca instabilità dei numeri / delle misure ovvero i fattori confondenti intrinseci a qualsiasi studio clinico possono portare "per puro caso" a conclusioni opposte). Ma la (evidentemente fastidiosa) efficacia (se pur minima) dello screening evidenziata nello studio europeo è stata neutralizzata ricorrendo al concetto di "inutilità" della stessa dal punto di vista pratico. Questo rimescolare le carte rende le conclusioni dei due lavori, pubblicati uno accanto all'altro sullo stesso numero della rivista, "coerenti" tra di loro e "coerenti" con l'obiettivo (implicito ma evidente) di dimostrare che lo screening mediante il PSA del cancro alla prostata non serve a nulla. Ma ripropone un punto che mi sta a cuore: nel dare forma ai dati (informare) la neutralità è un mestiere difficile (anche per l’Editor del prestigioso The New England Journal of Medicine). E conferma, caso mai ve ne fosse bisogno, che l'informazione (sovente / sempre?) non è tanto determinata "oggettivamente" dai dati, quanto determinata "soggettivamente" da noi (anche se senza dolo, e/o a fin di bene). Il terzo lavoro da un lato mi preoccupa: stiamo utilizzando il PSA da tempo, e non ci siamo mai accorti, noi, in laboratorio, del fatto che l'informazione che esso è in grado di fornire è sostanzialmente nulla? Ma allo stesso tempo mi consola: perchè se basta una curva ROC a stabilire che il PSA non serve, e che qualche soluzione alternativa potrebbe essere più utile, beh, questo conferma che l'istinto dei clinici che permea i primi due lavori del "The New England Journal of Medicine" è probabilmente giusto. Come dire che prima di tutto viene il fiuto (il pre-giudizio, anche se un pre-giudizio che deve essere ovviamente fondato, e non campato per aria): poi i dati servono solamente a confermare il pre-giudizio, secondo il ben noto schema bayesiano: